Un extracto del artículo “Morelli, Freud y Sherlock Holmes: indicios y método científico” del historiador Carlo Ginzburg, en el que explora las relaciones entre la semiótica, la medicina, la crítica textual, el psicoanálisis y la criminalística: todas ellas tienen en común que se basan en el arte de interpretar (y organizar) los indicios. ¿Cómo se pasa de la lectura de la naturaleza en la Antigüedad a la organización eficente de los signos en las sociedades modernas, que hace posible, entre otras cosas, el control social? Una pregunta planteada permanentemente a lo largo de la historia se renueva en épocas de big data y manipulación de identidades.

El artículo está incluido en el libro “El signo de los tres: Dupin, Holmes y Peirce”, editado por Thomas Sebeok y Umberto Eco.

Arthur Conan Doyle (1859–1930), autor de la saga Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle (1859–1930), autor de la saga Sherlock Holmes

Toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros, y los métodos que utiliza para ello varían según el lugar y la época. Existe, en primer lugar, el nombre, pero cuanto más compleja es la sociedad, menos satisfactoriamente un nombre puede representar la identidad individual sin confusión. En Egipto, durante la época grecorromana, por ejemplo, un individuo que acudiera al notario para contraer matrimonio o hacer una transacción financiera estaba obligado no sólo a dar su nombre, sino también breves detalles de su aspecto físico, entre ellos cicatrices o cualquier marca característica. Pero incluso así las posibilidades de error o de fraude eran muy altas. En comparación, era mucho mejor la firma al pie de un contrato: a finales del siglo dieciocho, el abate Lanzi, en un pasaje de su Storia pittorica (Historia de la pintura), en que analiza los métodos del entendido, afirmó que la imposibilidad de imitar una caligrafía personal se debía al propósito de la naturaleza de dar «seguridad» a la «sociedad civil» (es decir, a la sociedad burguesa). Por supuesto, incluso las firmas pueden falsificarse, y sobre todo, no sirven para controlar a los analfabetos. A pesar de estas limitaciones, durante siglos las sociedades europeas no sintieron la necesidad de medios más seguros o prácticos de identificación, ni aun cuando el desarrollo industrial en gran escala, la movilidad social y geográfica que ello implicó, y el veloz crecimiento de las vastas concentraciones urbanas modificaron de modo fundamental las bases del problema. En este tipo de sociedad, era un juego de niños borrar las propias huellas y reaparecer bajo una nueva identidad, y no sólo en Londres o París. No fue hasta las últimas décadas del siglo diecinueve cuando comenzaron a proponerse — en competencia entre sí — nuevos métodos de identificación. Era una consecuencia del desarrollo contemporáneo de la lucha de clases: la instauración de una asociación internacional de trabajadores, la represión de la oposición obrera después de la Comuna de París, y la transformación de la delincuencia.

En Inglaterra, a partir de 1720, en el resto de Europa un siglo más tarde (con el código napoleónico), la aparición de las relaciones capitalistas de producción condujo a una transformación de la legislación, que hacía que ésta concordara con los nuevos conceptos burgueses de la propiedad, y que estableció un mayor número de delitos punibles y condenas más severas. La lucha de clases se convirtió cada vez más en delito, a la vez que se establecía un nuevo sistema carcelario, basado en condenas más largas de prisión. Pero la prisión produce delincuentes. En Francia, el número de reincidentes no dejó de aumentar a partir de 1870, y hacia finales de siglo llegó a constituir casi la mitad de los casos sometidos a proceso. El problema de la identificación de los reincidentes, aparecido durante esa época, fue la cabeza de puente de un proyecto, más o menos consciente, para el control generalizado y sutil de toda la sociedad.

Para la identificación de los reincidentes era necesario demostrar (1) que una persona había sido condenada anteriormente, y (2) que la persona en cuestión era la misma que la anteriormente condenada. El primer problema fue resuelto mediante la creación de ficheros policiales. El segundo era más difícil. Los antiguos castigos que implicaban la mutilación o la marca del delincuente de por vida habían sido abolidos. En Los tres mosqueteros de Dumas, la flor de lis marcada a fuego en el hombro de Milady había permitido que D’Artagnan reconociera en ella una envenenadora ya condenada en el pasado por sus fechorías, mientras que en su Conde de Montecristo, o en Los miserables de Hugo, los presos fugados Edmond Dantés y Jean Valjean no tienen dificultad en reaparecer en la escena social con identidades falsas pero respetables. Bastarían estos ejemplos para demostrar hasta qué punto la figura del reincidente dominaba la imaginación del siglo diecinueve. La burguesía exigía signos de identificación que fueran tan indelebles como los que se imponían bajo el Ancien Régime, pero menos sanguinarios y humillantes.

La idea de un inmenso archivo fotográfico fue rechazada al principio porque planteaba ingentes problemas de clasificación: ¿cómo podían aislarse elementos discretos en el continuo de la imagen? La vía de la cuantificación pareció más sencilla y más rigurosa. A partir de 1879, un empleado de la prefectura de París, Alphonse Bertillon, desarrolló un método antropométrico basado en la medición meticulosa de detalles físicos, que se combinaban en la ficha de cada individuo. Como es obvio, un error de unos pocos milímetros podía acarrear (en teoría) errores judiciales; pero había otro defecto grave en el sistema antropométrico de Bertillon, el hecho de ser puramente negativo. El método permitía descartar a quienes no se ajustaban a las medidas en cuestión, pero no permitía demostrar que dos series idénticas de datos se referían a la misma persona. No podía excluirse la elusiva cualidad de la individualidad: expulsada ésta por la puerta gracias a la cuantificación, entraba de nuevo por la ventana. Por eso Bertillon propuso combinar el método antropométrico con lo que llamó un «retrato hablado», es decir, una descripción verbal en que se analizaran entidades discretas (nariz, ojos, orejas, etc.), que al reunirse reconstruyeran la imagen completa del individuo, posibilitando su identificación. Las páginas llenas de orejas que nos ofrece Bertillon recuerdan de manera irresistible las ilustraciones de los artículos de su contemporáneo Morelli. Quizá no hubo una relación directa, pero asombra cómo Bertillon, experto también en grafología, tomó como indicios reveladores de falsificación los detalles más idiosincráticos que el falsificador no podía reproducir, y que a veces sustituía por los suyos propios.

Es obvio que el método de Bertillon era increíblemente complicado. Ya hemos señalado las dificultades que planteaba la medición. El «retrato hablado» empeoraba aún más la situación. ¿Cuál era la diferencia entre una nariz protuberante ganchuda y una nariz ganchuda protuberante? ¿Cómo clasificar el matiz exacto de»unos ojos verdeazules?

En 1888, Galton expuso un método de identificación, que hacía mucho más fáciles la recopilación de datos y su clasificación, en una memoria que más tarde revisó y amplió. El método se basaba en las huellas digitales. Como reconocía el propio Galton con mucha honestidad, no era el primero en sugerir la idea.

El análisis científico de las huellas digitales se inició en 1823 con un trabajo de Purkinje, fundador de la histología, titulado Commentatio de examinephysiologico organi visus et systematis cutanei (Comentario sobre el examen fisiológico de los órganos de la vista y del sistema cutáneo). Distinguía y describía nueve tipos básicos de líneas en la piel, a la vez que afirmaba que no había dos individuos que tuvieran una combinación idéntica de líneas en las huellas digitales. Pasó por alto las implicaciones prácticas de ello, pero no las filosóficas, que comentó en un capítulo titulado «De cognitione organismi individualis in genere» (Sobre el reconocimiento general de los organismos individuales). El conocimiento del individuo, según Purkinje, es capital en la práctica médica y comienza en el diagnóstico; los síntomas toman formas distintas según los individuos, y, por lo tanto, requieren tratamientos también distintos. Algunos autores modernos, decía (sin nombrarlos), habían definido la medicina práctica como «artem individualisandi» (die Kunst des Individualisierens). Pero la base de este arte era la fisiología del individuo. En esto Purkinje, que de joven había estudiado filosofía en Praga, retomaba los temas más profundos del pensamiento de Leibniz. El individuo, «ens omnimodo determinatum» (ser determinado en todos sus aspectos), posee una peculiaridad que es reconocible en todas sus características, incluso en las más imperceptibles y minúsculas. Ni la circunstancia ni la influencia exterior son suficientes para explicarla. Hay que suponer que existe una norma o «typus» interno que mantiene la variedad de cada especie dentro de sus límites: el conocimiento de esta norma (afirmó proféticamente Purkinje) «revelaría el conocimiento oculto de la naturaleza individual». El error de la fisiognómica había sido supeditar la variación individual a ideas preconcebidas y conjeturas precipitadas: esto había hecho imposible hasta entonces el establecimiento de un estudio científico descriptivo de los rostros. Abandonando el estudio de las palmas de la mano a la «vana ciencia» de la quiromancia, Purkinje centró su atención en algo menos obvio: las líneas de las yemas de los dedos, que le proporcionaron la prueba oculta de la individualidad.

Dejemos Europa por un momento y pasemos a Asia. A diferencia de sus colegas europeos, y con independencia de éstos, los adivinos chinos y japoneses se habían interesado en las líneas casi imperceptibles que surcan la piel de la mano. Y en Bengala, como en China, existía la costumbre de marcar las cartas y documentos con la yema de un dedo mojada en tinta o en alquitrán, probablemente a consecuencia del conocimiento derivado de las prácticas adivinatorias. Cualquiera que estuviese avezado a descifrar misteriosos mensajes inscritos en las vetas de la piedra o de la madera, en las huellas dejadas por los pájaros o en el caparazón de una tortuga, no tendría dificultad en ver un mensaje en la impronta de un dedo sucio. En 1860, Sir William Herschel, funcionario del distrito de Hooghly, Bengala, descubrió esta costumbre, común entre los indígenas, se dio cuenta de su utilidad y pensó en aprovecharla en beneficio del buen funcionamiento de la administración británica. (Los aspectos teóricos del asunto no le interesaron; en su vida había oído mencionar la memoria de Purkyne en latín, que había permanecido sin leer durante medio siglo.) La verdad era, como observó Galton, que urgía un método así para identificar a la gente; en India, como en otras colonias británicas, los nativos eran analfabetos, peleones, taimados, mentirosos, y a ojos de los europeos todos tenían la misma cara. En 1880, Herschel anunció en Nature que al cabo de diecisiete años de pruebas, las huellas digitales se habían introducido oficialmente en el distrito de Hooghly, donde se habían utilizado durante tres años con resultados óptimos. Los administradores imperiales se habían apropiado del saber indiciario de los bengalíes y lo habían vuelto en contra de ellos.

El artículo de Herschel sirvió a Galton como punto de partida para la reorganización sistemática de su razonamiento sobre el tema. Su investigación había sido posible gracias a la convergencia de tres elementos separados: los descubrimientos de un científico puro, Purkyne; el saber concreto, ligado a la práctica cotidiana, de los bengalíes; y el ingenio administrativo y político de Sir William Herschel, fiel servidor de Su Majestad la Reina Británica. Galton reconoció su deuda con el primero y el tercero de ellos. Intentó, además, rastrear características raciales en las huellas digitales, pero sin resultado. Confiaba, sin embargo, en proseguir su investigación entre algunas tribus indias, en las que esperaba encontrar un «dibujo más semejante al de los monos» (a more monkeylike pattern).

Galton no realizó tan sólo una contribución crucial al análisis de las huellas digitales, sino que, como hemos visto, se dio cuenta de sus implicaciones prácticas. En breve tiempo, el nuevo método fue introducido en Gran Bretaña, y de ahí, poco a poco, en el resto del mundo (uno de los últimos países en adoptarlo fue Francia). Así, desde entonces, todo ser humano — como se ufanó orgullosamente Galton adjudicándose los encomios que había recibido su rival, Bertillon, de boca de un funcionario del ministerio francés del Interior — adquirió una identidad, se constituyó, de una vez por todas, en un individuo.

Así, lo que para los administradores británicos había sido una masa indiscernible de rostros bengalíes (o «jetas», para recordar las palabras despectivas de Filarete) pasó a ser una serie de individuos, marcado cada uno de ellos por una especificidad biológica. Esta extraordinaria amplificación de la noción de individualidad se producía de hecho a través de la relación con el estado y sus órganos burocráticos y policiales. El último de los moradores de la aldea más miserable de Europa o de Asia se convertía así, gracias a las huellas digitales, en un individuo identificable y controlable.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook

El mismo paradigma indiciario, utilizado en este caso para desarrollar unos controles cada vez más sofisticados del individuo en la sociedad, lleva en su seno el potencial para comprender a esta sociedad. En una estructura de creciente complejidad como la del capitalismo avanzado, envuelta en brumas ideológicas, toda pretensión de conocimiento sistemático aparece como una fantasía de necios. Pero reconocer esto no equivale a abandonar el concepto de totalidad. Al contrario, se confirma la existencia de una profunda conexión que explica los fenómenos superficiales cuando se reconoce que el conocimiento directo de tal conexión es imposible. La realidad es opaca; pero existen ciertos puntos privilegiados — indicios, síntomas — que nos permiten descifrarla.

Esta idea, que constituye el núcleo del paradigma indiciario o semiótico, se ha abierto camino en una amplia gama de contextos intelectuales, afectando muy profundamente las ciencias humanas. Diminutas características paleográficas se han utilizado para reconstruir cambios y transformaciones culturales. Los ropajes ondeantes de las pinturas florentinas del siglo quince, las innovaciones lingüísticas de Rabelais, la curación de la escrófula por reyes franceses e ingleses son unos pocos ejemplos (de los muchos posibles) de cómo pequeños indicios pueden considerarse significativos de fenómenos más generales: la visión del mundo de una clase social, o de un escritor, o de toda una sociedad. Una disciplina como el psicoanálisis, como hemos visto, se basa en la hipótesis de que detalles aparentemente insignificantes pueden revelar fenómenos profundos y significativos. A la par con la decadencia del pensamiento sistemático, cobra mayor fuerza el pensamiento aforístico, desde Nietzsche hasta Adorno. El propio término «aforístico» es revelador. (Es una indicación, un síntoma, un indicio: no hay manera de escapar a nuestro paradigma.) Aforismos era el título de una obra famosa de Hipócrates. En el siglo diecisiete, comenzaron a aparecer antologías de «Aforismos políticos». La literatura aforística es, por definición, un intento de formular opiniones acerca del hombre y de la sociedad a partir de síntomas, de indicios; una humanidad y una sociedad que están enfermas, en crisis. E incluso la palabra crisis es un término médico, que data de Hipócrates. Puede demostrarse fácilmente que la novela más grande de nuestro tiempo, La Recherche [En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust], está construida según un riguroso paradigma indiciario.

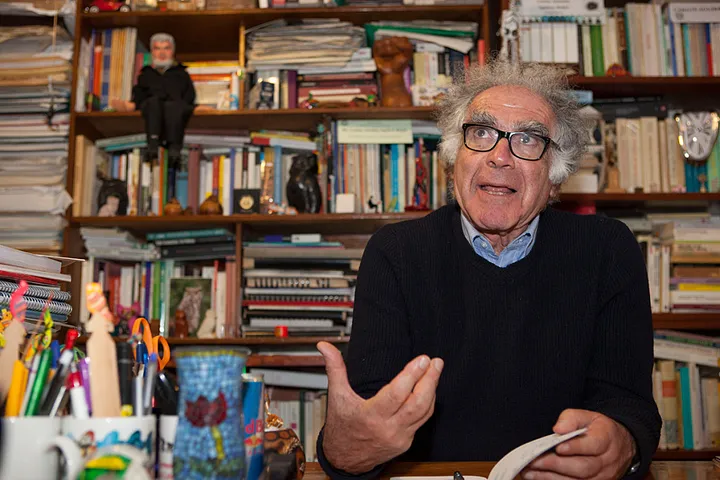

Carlo Ginzburg (1939 — ), historiador italiano

Carlo Ginzburg (1939 — ), historiador italiano

¿Es el rigor compatible con el paradigma indiciario? La dirección cuantitativa y anti-antropocéntrica tomada por las ciencias naturales desde Galileo ha planteado un dilema incómodo a las ciencias humanas. ¿Deben conseguir resultados importantes a partir de una posición científicamente débil, o deben situarse en una posición científicamente fuerte pero obtener resultados de escaso relieve? Sólo la lingüística ha logrado (en el curso del presente siglo) sustraerse a este dilema, y por ello se ofrece como modelo para otras disciplinas, que éstas han seguido en mayor o menor grado.

Nos asalta la duda, sin embargo, de que este tipo de rigor sea quizás inalcanzable, e incluso indeseable, para las formas de conocimiento más ligadas a nuestra experiencia cotidiana, o, para ser más precisos, más ligadas a todo contexto donde el carácter único e irreemplazable de los datos sea decisivo para quienes están implicados. Se ha dicho que enamorarse significaba sobrevalorar los minúsculos detalles marginales, por los que una mujer o un hombre se distinguen de los demás. Lo cual, por supuesto, también puede extenderse a las obras de arte o a los caballos. En tales contextos, parece imposible eliminar el rigor elástico (permítasenos el oxímoron) del paradigma indiciario. Se trata de formas de saber que tienden a ser mudas, cuyas reglas, como ya hemos dicho, no se prestan con facilidad a ser articuladas formalmente, ni aun a ser expresadas. Nadie aprende el oficio del connoisseur o del experto en diagnosis mediante reglas. En este tipo de saber entran en juego factores que no pueden medirse: olfato, vista, intuición. Hasta ahora hemos evitado cuidadosamente esta problemática palabra, intuición. Pero puestos a utilizarla, como otra manera de describir la recapitulación instantánea del proceso racional, es preciso distinguir entre intuición baja e intuición alta.

La antigua fisiognómica árabe se basaba en la firasa: una noción compleja que significaba en general la capacidad de dar el salto de lo conocido a lo desconocido por inferencia (a base de indicios, pistas). El término fue tomado del vocabulario de la filosofía sufí; se llegó a utilizar tanto para la intuición mística como para la clase de sagacidad penetrante que se atribuía a los hijos del rey de Serendippo. En esta segunda acepción, firasa es ni más ni menos que el órgano del saber indiciario.

Esta «intuición baja» tiene sus raíces en los sentidos (aunque va más allá de ellos), y como tal nada tiene que ver con la intuición extrasensorial de los varios irracionalismos de los siglos diecinueve y veinte. Existe en todo el mundo, sin salvedades geográficas, históricas, étnicas, de sexo o de clase; y esto significa que es muy diferente de toda forma de conocimiento «superior» restringido a una elite. Es el patrimonio de los bengalíes, expropiados de su saber por Sir William Herschel, de los cazadores, de los marineros, de las mujeres. Constituye un estrecho vínculo entre el animal humano y las otras especies animales.